- ホーム>

10月の2 校内研修

| 平成27年10月14日(水) 校内研修実施 | |

|

|

|

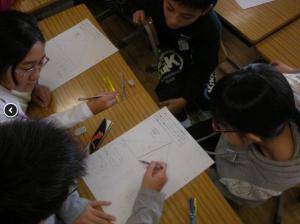

本日の校内研修は,講師は元浜之郷小学校長,元茅ヶ崎市教育委員会教育長の谷井茂久先生,提案授業は1年4組の算数「長さと広さくらべ」でした。「広さってなあに?」という子どもの問いから始まった授業。長さと広さの概念が明確に区別されていない子どもたちの素朴な問いです。それから黄色い部屋と青い部屋のどちらが広いか,それぞれが調べはじめました。直接比較のひとつとして,二枚の紙を重ねてはみだした部分を比べている子ども,はさみで切って同じような形にして比べている子ども,全てを同じ単位面積に切って枚数で数えている子どもなど,教師の予想を超える子どもたちの姿が見られました。個人作業を基本としながらも,困ったときや疑問に思った時はペアで確かめる機会を常に保障しているため,どの子どもも思いきり活動に没頭していました。午前中に公開した6年1組と4組は,算数の「比」を活用する授業でした。1組では三角形を面積が2対3になるように分けるには?4組では兄弟でお小遣いを6対4の割合でもらうには?という問題について,グループになってああでもない,こうでもないと思索を巡らせていました。日常生活で比を活用する場面はそれほど多くはありませんが,数直線や式によって比の考え方を大いに活用していました。6年3組は国語の「海のいのち」。文学作品とどのように出会うかは一生に渡って文学を味わっていく上でとても重要なことです。文学との出会いを小中学校時代にたっぷりと経験させたい。そのように思って実施された授業でした。テキストの言葉からどんな情景を想像するか,人によって微妙に異なります。それを他者と交流する中で自分の読みを深めていく授業になりました。6年1組は理科も公開しました。7本の無色透明な水溶液がそれぞれ何という物質か?自分の考えた方法で確かめる実験です。リトマス試験紙を使う,加熱する,アルミニウム片を入れるなどいくつかの方法で試していました。最後に,最も少ない手順で7本の正体を突き止めるにはどうしたらよいか?という問いについてグループで議論しました。放課後の協議会では,全職員と他校からの参観者が1年4組の算数授業について検討し合い,最後に講師の谷井先生から授業についてのコメントと幼児教育と学校教育の円滑な接続のためのお話をしていただきました。本校のこれからの課題のひとつは「対象性」。本物には「問い」や「活動」が内包されているということの意味を全職員で解釈し,実際の授業でどのように実現していくか。授業研究はまさに終わりなき旅。子どもたちとともに学び続けるための課題がまたひとつ明らかになりました。 |

|